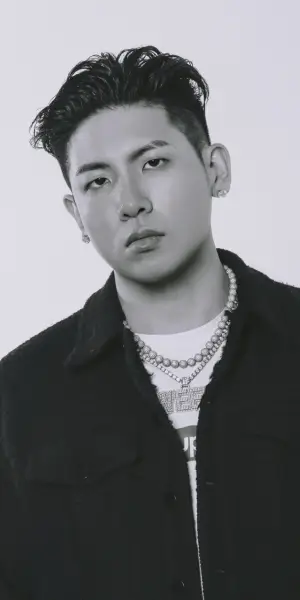

Artist : Omega Sapien (오메가 사피엔)

Album : Garlic

Released : 2020.09.22

Label : Balming Tiger

Genre : Hip-Hop, Electronic, Hyperpop

※주의! 이 유저는 심각한 음알못입니다. 여기에 쓰인 음악적 지식이나 정보는 거의 정확하지 않다는 점과 매우 주관적이고 편협한 시각으로 쓰였다는 점 말씀드립니다. 잘못된 점이나 기타 의견 등은 댓글로 정중히 지적해주시면 감사하겠습니다.

얼터너티브 힙합 크루로 2~3년 전부터 서서히 두각을 나타내고 있는 바밍 타이거(Balming Tiger). 이에 소속된 대표 래퍼 오메가 사피엔(Omega Sapien)은 데뷔곡 〈Rich & Clear〉을 시작으로 에너지 함량이 과다한(?) 영어 중심의 랩, 여기가 일본인지 한국인지 만화인지 현실인지 모를 장소에서 어디로 튈지 모르는 n(n>4)차원 캐릭터를 구축하며 주목을 받았다. 오메가 사피엔이 그간 바밍 타이거의 일원으로서 보여준 음악색은 뭔가 특정 색을 떠올릴 법 하면서도 결국 종잡을 수 없어, 솔로 앨범이 어떤 방향으로 제작될 지 궁금했다. 작년 싱글 〈POP THE TAG〉에서 일렉트로닉 힙합 노선에 대한 조짐은 보였지만, 앨범 전체에 걸쳐 이토록 본격적으로 시도할 줄은 예상하지 못했다. 프로듀서진으로 일렉트로닉 힙합을 적극 구사하는 프로듀서 언싱커블과 이수호, '네오-케이팝'이라 일컬어지는 알앤비/팝 아티스트 수민, 디컨스트럭티드 클럽 아티스트 NET GALA 등이 알려졌고, 개인적으로 처음 알게 된 전광재, Bumjin, San Yawn 등도 본작의 강렬한 색채를 구축하는 중심이 되었다.

앨범에 대해 말하기에 앞서 일렉트로닉 힙합에 대해 먼저 떠올려본다(그리고 사실 이 주제가 리뷰에서 앨범 자체보다 더 중요하게 다뤄질 것 같다...). 우리 세대의 전음(전자음악)+힙합의 결합이라 했을 때 역시 가장 먼저 떠오르는 건 Kanye West의 문제작 《Yeezus》(2013)가 될 것이다. 다양한 전음 장르와 소리를 뒤섞고 그것을 과감하고 과장되게 결합하면서, 미래의 힙합 음악의 형태를 미리 예견하고 가져온 것 같은 앨범으로 평가받는다. 한편 또 2010년대 전음+힙합의 대표작으로 떠오르는 건, 우선 하우스, DnB부터 디컨스트럭티드 클럽까지 다양하고 댄서블한 전음 하위 장르를 힙합의 문법에 맞게 정리한 듯한 Vince Staples의 《Big Fish Theory》(2017)와, 《Yeezus》보다 선행해서 나온 하드코어 인더스트리얼 힙합 앨범인 Death Grips의 《The Money Store》(2012), 그리고 JPEGMAFIA의 작업물 등이 있겠다. 최근에는 신예 듀오 100 gecs의 《1000 gecs》(2019)가 디컨스트럭티드 클럽, 버블검 베이스와 같은 하이퍼팝 요소에 트랩, 싱잉랩 등을 《Yeezus》 식 문법으로 결합하며 주목받기도 했다(*특히 《1000 gecs》의 경우는 오메가 사피엔의 본작과 이어지는 부분이 있어 중요하게 후술할 예정이다). 물론 10년대 이전에도 그 결합이 낯선 건 아니어서, 이를테면 Kanye West의 《Graduation》(2007)은 팝-랩 씬에 전음 요소를 유행시키며 국내 케이팝에도 큰 영향을 끼친 대표작이고, 반면 Run The Jewels의 프로듀서로도 유명한 El-P는 인더스트리얼과 힙합의 결합에 능통한 90~00년대의 대표적인 얼터너티브 힙합 프로듀서였다. 남부 힙합의 대표 뮤지션이자 힙합사상 최고의 듀오로 알려진 OutKast도 커리어 전반에 걸쳐 일렉트로-훵크 등의 요소를 적극 차용했다. 그보다 훨씬 거슬러 올라간다면 Afrika Bambaataa & The Soul Sonic Force 《Planet Rock》(1982)까지도 언급할 수 있겠고...

국내 힙합 씬에서 전음+힙합으로 최근 제일 주목받는 뮤지션은 역시 래퍼 김심야와 프로듀서 FRNK로 이루어진 듀오 XXX가 있겠다. 《KYOMI》(2016)에서의 충격적인 등장부터 시작해 《LANGUAGE》(2018) - 《SECOND LANGUAGE》(2019) 시리즈가 가진 임팩트는 그간 국내의 대안 힙합 앨범 중에서 단연 큰 파급력을 보이며 씬 내 얼터너티브 음악의 위치를 뒤흔들었다. 누군가는 그 흐름의 대표작으로 펜토의 《Microsuit》(2010) 앨범을 떠올릴 수 있겠다. 또한 그가 속했던 살롱03 크루, 그 멤버들이 나와 발전시킨 그랙 다니(Grack Thany) 크루 역시 중요한 면면이고, 그들의 컴필레이션 앨범과 TFO 《ㅂㅂ》(2017)이나 몰디 《Internet KID》(2018) 등등이 중요한 작품으로 꼽힐 것이다. 일렉트로닉-재즈-소울-힙합을 시도한 시모 & 무드슐라의 《Simo & Mood Schula》(2011)도 빠뜨릴 수 없는 앨범이고(*1번 트랙 제목이 〈Planet Rock〉인 것도 생각해 볼 요소다), 천재노창(現 그냥노창)이 《파급효과》(2014)나 《MY NEW INSTAGRAM》(2015) 등에서 보인 혼란스러운 전자음의 운용도 기억해야 할 것이다. 근래에는 하우스의 요소가 강한 인상을 남긴 키드밀리의 《AI, THE PLAYLIST》(2018)와, 본작과 전술한 작품에도 참여한 프로듀서 이수호의 《Entertain》(2018) 등도 있었다. 개인적으로는 에픽하이가 《Pieces, Part One》(2008), 《[e]》(2009) 등에서 보인 신스팝 및 EDM적인 요소, 키드밀리가 보여준 하우스적 요소, 랍티미스트의 음악적 선회 등도 이 흐름을 논하는 데 있어 중요하게 추가하고 싶다. 그 외에, 애초부터 일렉트로닉과 힙합의 결합이 주요 음악적 기반인 케이팝과 연결되는 지점 등 평론적으로 짚어야 할 부분이나(저는 평론가가 아니니 아무나 좀 짚어주세요...), 여타 내가 알지 못하는, 언더그라운드에서 기획된 음악적 시도와 결과물들이 잔뜩 있을 것이다.

각설하고, 결론부터 말하자면, 내 생각에 오메가 사피엔의 본작도 그런 계보가 있는 듯 없는 듯한 이 '국내 일렉트로닉-힙합'을 논함에 있어 중요하게 다뤄져야 할 앨범 중 하나가 되리라 예상한다는 것이다. 그 대표적인 이유로는 우선 오메가 사피엔이라는 아티스트가 가진 과잉된 에너지를 코어한 전자음악에 대입하며 시너지를 일으켰다는 점, 거기서 사용된 버블검 베이스, 정글, 드럼앤베이스, 해피코어 같은 장르들이 국내 힙합씬은 당연하고 전자음악에서도 (이를 구사하는 아티스트는 꾸준히 있어왔지만) 주류가 아니었다는 점, 최근 영미권 음악에서도 서브컬처로 시작해 점차 팝계에서 두드러지고 있는 하이퍼팝을 국내 힙합에서 본격 시도한 점 등, 2020년 국내 음악씬에서 매우 독보적인 일작으로 자리매김 할 수 있다고 생각하기 때문이다.

본작은 일단, 강하다. 전자음악에 식견이 부족해(사실 모든 음악에 식견이 부족함) 섣불리 주장하기 조심스럽지만, 전반적으로 (전음에서 말하는) 하드코어의 영향 하에 있다고 해도 무방하리라. 그런데 보통 '하드코어'하면 떠올리는 어떤 어둡거나 폭력적인 이미지와 달리, 본작은 (〈WWE〉 정도를 제외하자면) 기본적으로 즐겁다. 게다가 〈Fireworks〉나 〈Serenade for Mrs. Jeon〉에 다다르면 심지어 아련하기까지 하다. 《Yeezus》에서 보였던 정신없고 산만한 에너지가 혼란과 무질서로 나타났다면, 본작에서는 이를 어떻게든 상승의 방향으로 끌어올린다.

예를 들어 〈Happycore〉를 보자. 제목 그대로 해피코어(*참조: 해피 하드코어) 장르로, 정신없고 센 정글식 비트와 밝은 키보드 등이 얹히는 게 특징이라고 하는데(*얼터너티브 트로트의 전설로 일컬어지는 이박사의 대표곡 〈Space Fantasy〉가 해피 하드코어+트로트로 알려져있고, 이를 의식해서인지 본곡 가사에도 대중 트로트 넘버 '사랑의 배터리' 곡명이 인용된다), 해당 장르명에서 그대로 차용한 '행복'을 주제삼아 거세게 휘몰아치는 레이브에 더 에너지 넘치는 랩을 올리면서 정신없으면서도 각 장르의 특징을 온전히 살린 매우 재밌는 트랙이 되었다. 일본 특촬물을 모티프 삼은 뮤직비디오도 현재 해피코어 장르가 재패니메이션을 비롯한 서브컬처 이미지와 종종 결합되어 사용되는 것과 이어서 생각해볼 거리가 되겠다. 오메가 사피엔이 힙합 안에서 서브컬처를 어떻게 가져오는가... 반대로 이토록 순도 높은(?) 서브컬처를 어떻게 힙합으로 만들었는가... 등등. 사실 본작을 '정신없고 산만하다' 하기에는 훨씬 정신없고 무질서하면서도 이를 양(陽)적인 멜로디로 승화시키는 100 gecs의 《1000 gecs》와 같은 더 강렬한 전례가 있지만, 어쨌든 이 요소는 (비록 시간이 지난 밈과 고찰이긴 하지만) '혼자 화난 래퍼들'로 대표되던 국내 힙합씬에 있어 그 표현되는 감성만으로 대안적일 수 있다고 대담하게 주장해본다.

100 gecs 얘기가 나온 김에, 본작의 하이퍼팝적인 측면도 보자. 본격적으로 논하기에 앞서 아마도 느낌상 그런 '정신없이 즐거운' 특징이 가장 두드러지는 대표 트랙으로, 스스로 '네오-케이팝' 음악을 제창하며, 그 이름에 걸맞는 작품들을 속속 선보이고 있는 수민(SUMIN)이 프로듀싱한 〈Ah! Ego〉를 꼽을 수 있겠다. 베이스가 지글거리며 그루비하게 통통 튀는 비트 위에서 오메가 사피엔이 여유롭게 랩을 하더니, 어느 순간 "팝 팝 팝 아이고!" 하는 의성어와 함께 갑자기 직선적인 신스가 여태 쌓은 그루브를 밀어버리는 전환. 킥이 고조되는 동시에 반짝거리는 벨이 울리는 위에서 "너가 나를 싫어해서 너가 진짜 미~워!"라고 과장되게 투정부리는(?) 장면은 언뜻 부조화를 일으키면서도 오히려 그 강렬한 전환 혹은 그 밀어붙이는 압력 때문인지, 그 순간의 '자연스럽다'는 기준을 소거해버리는 것 같았다. 이런 과잉스러운 특징은 최근 대두되는 '하이퍼팝'의 논의와 연결된다. 전대한은 하이퍼팝이 동일한 구조 혹은 유사한 구조를 반복해나가는 것으로 그치지 않고 아예 다른 구조를 제시하는 전략을 구사해 청자의 예상을 배반하며 그 음악에 대한 의구심 자체가 과잉의 감각을 환기한다고 주장한다. 그 주장에 따라 해당 트랙을 볼 때, 수민의 '네오-케이팝'을 하이퍼팝 경향의 일환으로 볼만한 지점이 있는 것 같다(*실제로 링크한 기사에 수민과 오메가 사피엔도 언급된다).

하이퍼팝이 논의되기 시작한 배경에는 A. G. Cook이 설립한 PC Music 레이블이 있다(*최근 A. G. Cook의 《7G》(2020) 발매 기념 온라인 콘서트에 오메가 사피엔을 비롯한 바밍 타이거 크루가 객원 아티스트로 공연하기도 했다). 버블검 베이스 등으로 불리운 그들 특유의 음악색은 해당 레이블 아티스트뿐만 아니라 SOPHIE, 100 gecs 등과 같은 아티스트에게도 볼 수 있으며, 이들의 '과잉'됐다고 느껴지는 팝의 특징을 점차 '하이퍼팝'으로 라벨링하기 시작했다. 〈Fireworks〉의 경우는 특히 하이퍼팝과 랩의 결합에 있어서 100 gecs의 방법론이 두드러지게 나타나고, 그 트랙이 갑작스럽게 고조되는 부분 역시 전형적인 버블검 베이스식 하이라이트다. 계속 전대한 평론가의 글을 차용하자면, 사실 그 글에서는 하이퍼팝을 하위장르로서 명명하기보다 '분류어'로 사용할 것을 주장한다. 그렇기에 오히려 PC Music과의 직접적인 연결 없이도 국내의 수민, 오메가 사피엔 등의 아티스트를 해당 논의에 함께 참여시킬 수 있다는 요지다(*이상 본 문단 전대한, 「'과잉의 감각을 재현하는' 음악으로서의 하이퍼팝」 참조). 그래서, 무리수적인 전제이긴 하지만, 그럼에도 만약 내가 하이퍼팝을 일종의 '애티튜드'로 가정한다면, 오메가 사피엔이 그간, 그리고 본작에서 보여준 과잉 에너지의 발현은 지극히 '하이퍼'한 음악이라 볼 수 있겠다(*언젠가 "무키무키만만수를 프릭 포크라 볼 수 있는가"라는 질문에 정구원 평론가분께서 "프릭 포크 계보에는 들지 않지만, 그 장르명에 가장 걸맞는 음악을 한다고 볼 수 있다"며 장르를 꼭 strict하게 구분하지 않아도 된다는 취지로 답변해주신 걸 응용했다. 물론 이런 가정은 전대한의 글에서도 지적했듯이 논의를 지나치게 확장시킬 우려가 있지만, 본작에서 구사되는 소리가 어느 정도 전제가 되어주리라 믿는다).

그런 하이퍼팝적인 배경에서인지 본작의 발매 직후 이러한 '정신없이 즐거운' 특징이 의외로 케이팝의 측면에서 논의되는 것도 보였는데, 상당히 흥미로운 연결이다. 본작 프로듀서로 참여한 수민이 제창하는 '네오-케이팝'에 대해 정구원과 양소하가 하이퍼팝의 관점에서 논의하는 것부터 시작해(*엄밀히 따지면 정구원의 평은 수민의 '네오-케이팝' 제창 이전의 글이지만), 이를테면 최근 신인 케이팝 그룹인 시그니처(cignature) 등이 보여주는 분열적인 즐거움과도 연계해서 볼 지점이 있다(*이 부분에 대해서는 나원영의 「'하이퍼 케이팝'에 대한 미완성 연대기」에서 흥미롭게 다뤄진다) . 뿐만 아니라, 이 글의 국내 일렉트로닉-힙합을 열거하는 문단에서 얘기했듯, 본래 일렉트로닉 기반 팝에 힙합적 요소를 가미해 오던 케이팝의 현재와 미래를 조망하는 위치에서 논의할 여지가 있다는 점은 더욱 특별하게 다가온다. 그것도 대중적이라기보다 레프트필드의 장르를 모았음에도 불구하고 말이다. 케이팝의 뿌리가 되는 장르의 최신 서브컬처 경향들을 극대화하고 조합해서 나온 결과물이 현재 케이팝의 경향성의 미래를 예지하는 듯하다고? 사실 이건 전혀 제대로 논의되지 않은 부분이고 논란의 여지도 많으며, 아직 그 의의를 명확히 찾기는 힘들지만, '언젠가'를 위해서라도 기억해 두어야 할 의견이라고 생각한다. 이를테면 Charli XCX가 영미팝에서 가지는 대안성과 그 음악이 점유하는 위치의 변화와, 그것이 케이팝에서 레드벨벳 등에 의해 어떤 방식으로 반영되었는지, 그것이 돌연 힙합 아티스트 오메가 사피엔에 의해서 재현되었을 때 가지는 의의라든지?

너무 팝 측면에서 이야기를 해왔지만, 어쨌든 본작은 오메가 사피엔이라는 래퍼를 중심으로 한 랩 앨범이다. 본작의 직접적인 비교대상으로는, 버블검 베이스와 같은 레프트필드라 일컬어지는 일렉트로닉 장르와 랩 음악을 결합한 가장 대표적인 선례로서 아까부터 꾸준히 언급한 100 gecs의 《1000 gecs》가 있겠다. 실제로 영향하에 있다고 생각하는 이유로 우선 전술했듯이 〈Fireworks〉 등에서 보이는 100 gecs의 방법론도 그렇고, 〈WWE〉에서도 〈hand crushed by a mallet〉과 같은 샘플을 쓴 걸로 보이기 때문이다. 《1000 gecs》의 경우는 사실 랩 중심의 앨범이라기보다, 오히려 디컨스트럭티드 클럽 문법으로 왜곡하려는 대상으로서 싱잉-랩을 이용하고, 청자의 예상을 계속해서 배반하는 분열적인 실험성이 더 돋보인다. 그에 비하면 《Garlic》은 오메가 사피엔의 랩이 분명하게 앨범 중심에 자리잡고 있다. 그래서 이 앨범은 정신없으면서도, 한편으로는 지극히 '정갈한' 팝-랩 앨범인 것이다. 그 지점 때문에, 나는 본작을 순수하게 즐거워하고 이런저런 맥락을 만들어 위치시키면서도, 한편으로는 의구심을 계속 놓기 힘들었다. 본작이 랩 중심의 앨범인 것 치고는, 랩의 역할이 너무 휘발적이지 않나? 하는 의구심.

솔직히 그동안 오메가 사피엔의 랩이 취향은 아니었고, 본작에서도 마찬가지였다. 전반부는 그루브를 살리는 역할에 충실할 뿐더러, 특히 〈Ah! Ego〉의 변화무쌍한 비트에 맞춰 찰떡같은 완급을 보여주는 퍼포먼스와 〈Happycore〉의 에너지 넘치는 설파 그리고 고조되는 브릿지에서의 기계적 라이밍 등은 더할 나위 없이 훌륭했으나, 후반부 〈WWE〉나 〈Serenade for Mrs. Jeon〉에서 프로덕션 밀도에 밀리는 듯한 모습은 아쉬웠다(*곡 자체로는 둘 다 매우 좋아한다). 랩이 분명히 중심에 있지만, 랩에서 오는 감흥이 (훌륭한 퍼포먼스임에도 불구하고) 프로덕션에 비해 적을 때, 그 요소만으로 평가절하하고 싶지는 않지만, 개인적으로는 계속 고민이 되는 부분이다. 이를테면 나는 Death Grips의 보컬리스트 Stefan Burnett(a.k.a. MC Ride)의 랩 스타일을 좋아하는 편은 아니지만, 《The Money Store》에서의 파괴적인 프로덕션과 합일하며 발휘되는 감흥 때문에 즐겁게 들은 기억이 있다(그마저도 좋아하게 되기까지는 무척 오래 걸렸지만...). 이런 기준에 대한 갑론을박은 국내 힙합에서도 XXX의 《KYOMI》나 TFO의 《ㅂㅂ》 등의 건에서도 주요 화제가 됐고, 과연 본작은 각자 어떤 기준으로 수용할지 궁금한 부분이기도 하다.

앨범 소개문은 청자에게 질문한다: 동굴 자가격리를 버티던 한반도인들에게 오메가사피엔이 가져다준 것은? 본작의 제목 'Garlic'(마늘)은 보면 곧 한국이라는 정체성과 연결되어있다. 담긴 음악은 이국적인데다가, 오히려 가사의 8,9할 이상은 영어인 점을 생각해보면 아이러니하게 느껴지는 부분이다. 그러나, 정말 아이러니한가? 나원영이 〈Armadillo〉에 대해 ‘국적-상관없음’을 바탕으로 만들어진 지역성을 느낀다고 평한 것을 생각하면, 그는 이번에도 그저 그가 향유한 문화 코드를 펼칠 뿐이다. 마늘은 단군신화의 중요한 소재이기도 하지만, 사실 무엇보다도 일상 가까이에 있는 식품이다. 우리 일상에서 한국이라는 정체성이 획일화되어 드러나는 것도 아니고, 반대로 내가 어디에서 뭘 하든 좋거나 싫거나 한국이라는 배경이 자리잡고 있다. 그런 면에서 아티스트의 디아스포라적 배경과 서브컬처 감성이 '마늘'이라는 생각지도 못한 단어에 함축된 것이 흥미롭다. 그것이, 힙합씬뿐만 아니라 일렉트로닉이나 팝에 있어서도 중요한 대안적 위치를 점하게 될 본작에 대해, 그럼에도 "국힙인데요?"라고 말할 수 있는 이유일 수도.

추천도 : ★★★★

https://blog.naver.com/ings7777/222119086963

진짜 좋은 앨범

리뷰 잘 읽고 갑니다

으헝헝 드디어 댓글이 ㅠㅠ 감사합니다 ㅠㅠ

오메사피 앨범 진짜 좋은데 생각보다 언급 잘 안 되는 느낌이네요. 발매 당시에 엘이 안 들어와서 모르는데 그때도 이랬는지 궁금합니다...

양질의 리뷰 잘 읽었습니다. 아직 안들어봤는데 들으면서 다시 쭉 읽어 봐야겠네요.

넴넴 사실 그냥 들어도 즐거운 앨범이라 꼭 추천드립니다 ㅎㅎ

댓글 달기