내 생각에 'Kendrick Lamar'라는 이름의 한 사람은 '최고의 작사가' 이전에 '최고의 감독'이라는 수식이 더욱 어울리지 않나 싶다. [Section 80]의 시대적 촌극, [good kid, m .A.A.d city]에서 컴튼의 한 소년이 전하는 자전적 이야기, [To Pimp A Butterfly] 중 흑인 사회를 보이는 그대로 나타낸 헌정적 앨범까지, 세 앨범 모두 다 걸출한 명작 내지 수작으로 완성했음은 누구나 인정할 것이다. 저마다의 서사적 완성도와 매력 있는 각 주인공의 모습은 누구나 아름답다고 입을 모아 이야기하고, 이야기에 걸맞 몰입감을 제공했으며, 여러 평단과 대중들은 찬사를 보내었다. 그렇기에 켄드릭의 다음 행보는 나에게 더욱 의구심을 남긴다. 그동안 자랑해왔던 서사 속의 성장과 극복의 주제 속에서 구세주 격 되는 주인공의 모습에서 벗어나, 지니고 있던 것 내지 얻게 된 것들에 대한 회의감을 느끼고 과감하게 그것에서 벗어나는 앨범은 더한 괴리감이 느껴진다. 특히나 전작 [To Pimp A Butterfly] 중 애벌레에서 구세주를 자청한 흑인 사회의 나비가 된 과거의 그와 비교하여 보아도 완벽과는 거리가 멀다. 그 작품은 바로 개인의 혼돈을 즐비하게 전시해놓은 [DAMN.]이다.

[DAMN.] 여태껏 켄드릭이 가져온 어떤 앨범보다도, 심지어 미공개 수록곡을 모은 컴필 앨범 [Untitled Unmastered.] 보다도 직관적인 앨범은 아니다. 당장 'HUMBLE.', 'ELEMENT.', 'DNA.', 'LOVE.'의 뮤직비디오를 보아도 작가주의적 심취가 가득하며, 뮤비를 어떻게 해석하지 간에 온전히 켄드릭을 이해할 수 있다고 말하기는 힘들 것이다. (물론 이전의 뮤비에서도 비슷한 모습을 보이지 않은 것은 아니나, 더욱 복잡해진 구성을 보인다는 것이 나의 견해다. 결국 [DAMN.]은 이전처럼 천천히 맞아 떨어지는 스토리를 가진 뚜렷한 연결성을 자랑하는 앨범은 분명 아니다. 오히려 각각의 트랙이 처한 상황 속의 감정에 따라 목소리를 가지며 그에 관련된 이야기를 전한다. 다르게 말하여 이전의 앨범에서 대자적 이야기를 전달하는 주인공을 세웠다면 [DAMN.]은 ‘쿵푸 케니’ 라는 요소가 있음에도 화자가 스스로 스토리에 뛰어든 것 같은, 삼인칭이 아닌 일인칭으로 지극히 켄드릭의 개인적 시각을 보여준다는 것이다. 처음 내가 앨범을 들으며 느꼈던 이질감은 그곳에서 비롯되며, 더한 이질감과 괴리감을 느낀 까닭이다. 하지만 여전히 [DAMN.]은 설명하기 힘든 완결점이 있으며, [TPAB]와 [GKMC]와는 전혀 다른 일체감이 드러난다. 이전과는 다른 몰입감을 정의하는, 이 지점을 설명하는 아주 좋고 적당한 단어를 나는 잘 안다. 그래, 바로 '모순'이다.

Is it wickedness?

Is it weakness?

You decide

Are we gonna live or die?

Kendrick Lamar - DAMN. 中

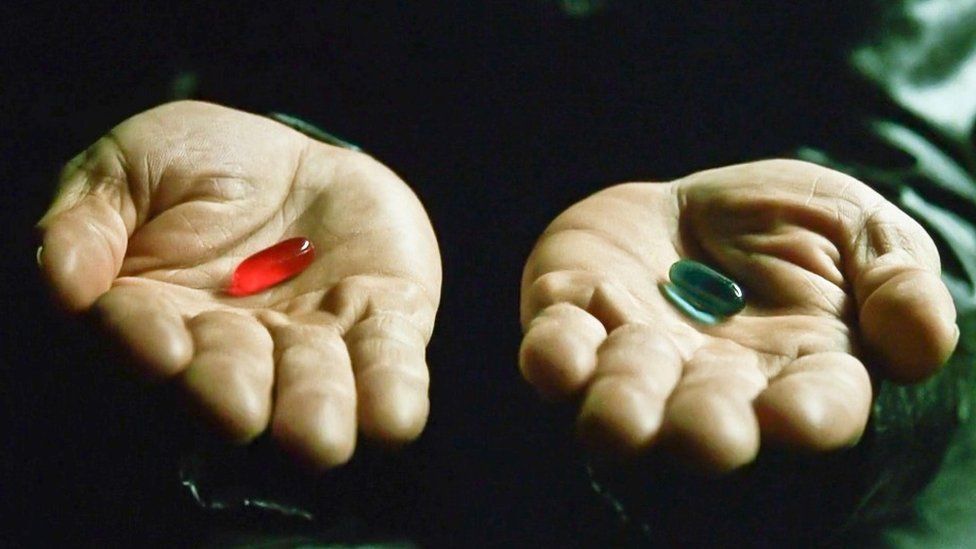

인트로 ‘BLOOD’에서 등장하는 대사인 악함(wickedness)과 약함(weaknees) 사이에는 상당한 간극이 존재한다. 약하다는 것은 본래 겸손하고 자기반성적이며 타인에 대한 연민을 느끼는 것으로 대변되는 반면에, 악하다는 것은 이기적이고 교만하며 타인을 무시하는 거만함을 상징하는 것으로 요약하자. 그 가운데에서 '너는 약한지, 아니면 악한지, 결정해' 라는 선택을 강요하는 질문은 다소 가혹한데, 마치 삶의 기로을 제시하는 매트릭스의 빨간 약과 파란 약처럼 켄드릭에게는 피할 수 없는 선택을 요구하는 것으로 보인다. 그러나 켄드릭은 둘 중 어느 것도 쉽게 선택하지 못한다. 이 장면에서 여러 감정을 한 마디로 정리하는 '젠장(Damn)'을 앨범 제목으로 정한 까닭이 드러난다. 그 누가 삶의 방향을 정하는 선택을 쉽게 이행할 수 있을까. 적어도 앨범을 보는 이도, 켄드릭도 그러지 못하며 겪게 된 상황을 젠장이라는 말로 함축하는 것이다. 그러니 적어도 우리가 해야할 일은 켄드릭의 모순으로 얼룩진 감정과 그에 따른 선택으로 벌어질 일을 감상하는 것이다.

그리고 감상법에는 두 가지가 존재한다. 하나는 컬러가 존재하는 커버의 순수한 버전의 [DAMN.]을 듣는 것이고, 또 다른 하나는 흑백의 어두운 커버와 함께 [DAMN.]의 역순 배치를 지닌 [DAMN. COLLECTORS EDITION.] 를 듣는 것이다. 사실 같은 트랙을 바꿔 배치한 셈이지만 두 감상법은 다르게 들릴 요소가 여럿 존재한다. 만약 ‘BLOOD.’와 ‘DUCKWORTH.’가 언제든 인트로와 아웃트로가 될 수 있다면 믿을 것인가? 실제로 켄드릭은 이를 의도한 듯하다. 두 트랙 사이를 긴밀하게 이어주는 가장 중요한 요소는 총성에 있다. 주된 차이점이라고 하면 ‘BLOOD.’의 총알이 어떠한 이유에서든 앨범을 이어 나가는데 있어서 실제로 발사된 총알이라는 것이고, 반면에 ‘DUCKWORTH.’의 총성은 켄드릭이 가정한 상황 중 실제로는 발사되지 않은 총알이라는 점이다. 이 부분은 앨범을 파악하는 데에 있어서 상당히 중요한 요소이며 현실과 가상의 세계를 구분하는 중요한 단서다. 앨범의 시작이 ‘DUCKWORTH.’인 경우 가상의 순간으로 시작하여 ‘BLOOD.’의 총알을 맞고 가상 속의 켄드릭은 목숨을 잃게 되는 순간이 존재한다. 반대로 ‘BLOOD.’의 총알을 맞은 뒤의 수많은 회상을 지나 ‘DUCKWORTH’으로 다시금 도착하면, 어찌 되었건 ‘DUCKWORTH.’의 총알은 결국 가상 속에서 발생한 것이기에 실제의 켄드릭은 남아있는 것으로 보인다. 이 부분을 살짝 이해하기 힘들다면 영화 [매트릭스]를 떠올려보자. 이 영화에서 등장하는 두 가지 약 중 ‘파란 약’을 먹는다면 매트릭스의 가상 세계에 남아 진실을 외면하며 살게 된다. 반면 ‘빨간 약’은 가상을 벗어나 어떤 고난을 맞이하더라도 진실의 세상으로 향하게 된다. 결국 ‘빨간 약’은 원순대로 감상하는 [DAMN.]이 될 것이고 ‘파란 약‘은 그 반대가 될 것이다. 실제로 ‘DNA.’ 가사 중에서도 ‘매트릭스’에 대한 비유가 나오는 점을 생각한다면 이는 충분히 신빙성이 있다. 어쩌면 추측이겠으나 [DAMN.]의 앨범 커버가 컬러이며 글자를 빨간색으로 그린 점을 생각하더라도 현실의 켄드릭은 네오의 길로 향하는 빨간 약을 선택하여 살아가는 것일지도 모르겠다. 반대로는 가상의 삶을 즐기며 악하게 살다가 'BLOOD.'에서 맹인(천사와 악마인지는 정확하게 모른다.)에게 단죄를 받는 것일지도.

Matrix(1999) 中

Your DNA an abomination.

This how it is when you're in the Matrix.

Dodgin' bullets, reapin' what you sow

Kendrick Lamar - DNA. 中

위의 리스닝 방식에 따라 진행 방식의 차이가 생긴다는 것은 상당히 재밌는 요소다. 위에서 언급한 'DNA.'를 보자. 'BLOOD.'를 듣고 'DNA.'를 듣는 것과 'DNA.'를 듣고 'BLOOD.'를 듣는 것은 차이가 있다. 전자는 본인을 곡해하는 사회에 대한 분노가 드러난다면, 후자는 본 오히려 타락해가는 본인의 DNA를 보여주는 듯하다. 이와 같은 구성은 'XXX.'에서도 마찬가지다. 전자는 미국의 정치적 풍자와 현실을 꾀는 모습이지만, 후자는 미국이 나를 이렇게 만들었다는 식으로 들린다. 성욕(LUST.)을 사랑(LOVE.)으로 풀어가는 것과 사랑(LOVE.)을 성욕(LUST.)으로 전환하는 것, 교만함(PRIDE.)을 겸손함(HUMBLE.)으로 풀어가는 것과 겸손함(HUMBLE.)에서 교만함(PRIDE.)으로 나아가는 것은 여러모로 다른 것이다. 이외에도 과잉된 목소리 피치와 역재생된 목소리와 노래, 역재생한 샘플링, 불안에 가득 찬 랩, 여러 감정을 오가는 정신없는 상태의 켄드릭, 회귀와 암시, 다양한 장치들이 얽히고 섥혀 거울상을 이루며 양 상황에서 정반대의 결과를 만들어내며 이 요상한 조화는 무척이나 오묘한 감정을 불러일으킨다.

사실 앞서 구구절절 말했으나 정반대의 결과를 도출하는 감상법은 앨범의 주제로 향하는 이정표가 되어줄 뿐이다. 더욱 중요한 것은 '악함'과 '약함' 사이의 갈등 속에서 모순을 그리는 켄드릭 그 자체이다. 두 가지의 독특한 이야기는 서로 다른 결과를 만드나, 결국 각 트랙의 주인이며 주체가 곧 켄드릭이다. 이를 증명하듯, 여러 트랙의 감정들과 혈통, 기분, 성씨까지 모두 'K-DOT'이라는 본인의 정체성을 담으면서까지 방점으로 찍어내지 않았던가. 사실 각 트랙의 제목은 켄드릭을 나타내는 수식어이며, 그가 자에게 칭해지는 것들 혹은 강요되어왔고 느껴왔던 것들에 대한 정체성임을 안다면 우리는 이 곡이 얼마나 켄드릭에게 맞닿아 있는지 이해할 수 있을 것이다. 그렇게 이전 작품과는 달리 본격적으로 그가 직접 극 중에 등장하게 되며, 더욱 솔직하고 그만이 할 수 있는 이야기를 내걸게 되었다. 그 결과값은 충분히 성공적이고 앨범적으로도 이전의 앨범과는 색다른 감상을 자아낸다. 켄드릭 본인에게도 한 라디오에서 다른 앨범보다 [DAMN.]이 가장 뜻깊은 앨범이라 말하는 까닭은 복잡하고도 솔직한 내면을 하나의 작품으로 그려냈고 끝내 인정받았기 때문이 아닐까.

돌아와서 '그래서 앨범 주제가 뭔데?'라고 묻는다면, 꺼낼 수 있는 말은 '켄드릭이 지닌 모순 그 자체'라는 다소 모호한 대답을 해줄 수밖에 없다. 예술가로서의 고뇌와 방황, 본인이 전하고자 했던 메시지가 왜곡되는 현실, 서서히 떠오르는 두려움과 성욕에 반하는 사랑과 명예들이 약한 것인지 악한 것인지 딱 잘라 말하기 어려울 뿐더러 무언가 결론을 바라는 앨범은 아니기 때문이다. 두 개의 뱀이 꼬여서 복잡하게 이뤄진 모순은 켄드릭 깊은 곳에 자리를 잡았으며 그가 제공하는 감정들이 틀렸다고 감히 말할 순 없다. 약한 마음에 있어 악의 유혹을 받는 것은 그가 내내 고통받아 왔던 사실이고, 네 감정은 잘못되고 이상한거야라고 말하는 건 이 앨범에 있어 궁극적으로 바라는 바가 아니니까.

그런데도 현재의 켄드릭의 운명이 정해졌다고 한다면 흑백 컬러에 담긴 벙찐 모습이 아니라 비장한 운명을 택한 [DAMN.]이다. 흑백 컬러 속의 파란 약은 어디까지나 가상의 매트릭스 공간을 상징하며, 우리가 지금에야 보는 것은 현실에서 네오가 된 빨간 약을 택한 [DAMN.] 속의 켄드릭이다. 당연히 그 계기는 'DUCKWORTH.'에서 올바른 '선택'을 한 아버지의 덕에 현재의 켄드릭을 볼 수 있는 것이다. 악함과 약함 사이의 모순적인 갈등이 젠장할 상황이더라도 삶의 선택은 필연적이니 말이다. 그리고 켄드릭도 아버지가 했던 선택과 마찬가지로서 유약함과 강직함 사이의 줄타 중 '젠장.'이라는 방점과 함께 내재적인 신앙심으로 운명적인 선택을 했을 것이다. 그리고 그 선택은 어디까지나 [DAMN.]이라는 앨범을 통해 그의 모순을 직면하는 방식으로 진행되었음은 분명해 보인다.

Because if Anthony killed Ducky, Top Dawg could be serving life, while I grew up without a father and die in a gunfight.

Kendrick Lamar - DUCKWORTH. 中

여기서 깊게 설명은 못하지만 모종의 이유로 제 인생 앨범이기에 리뷰를 써봤는데 부족한 필력으로 이쁘게 전달하지 못한 것만 같아서 참 아쉽습니다. 사실 TPAB 보는 앨범이기에 조금 더 아름답게 전달할 수 있었으면 좋겠다는 생각이 들어서 써봤는데, 앨범에서 제가 느끼는 묘한 감정과 다양한 장치를 하나하나 설명하면 글이 난잡해질 것 같아서 쓰기가 어려웠던 부분도 있네요. 또, 당시 처음 나왔을 때 인상적인 DAMN. 리뷰를 보았던 기억이 있는데, 그 글들과 비교하거나 해도 6년 전부터 들었던 앨범을 지금에 와서 리뷰하는 것이 쪼끔 어렵달까요;;

https://blog.naver.com/wjawls23/223206463639

블로그 글은 저에게 이 앨범이 특별한 이유도 함께 써놓았는데 관심있는 분들께 추천합니다

오호 트랙 순서 바꾼 앨범도 있구나 들어봐야겠네요 추천 박습니다

로열티 로열티 로열티~

제가 본 해석 중 가장 깔끔한듯

DAMN.의 작가주의적 서사와 그를 보조하는 장치는 극찬받아 마땅하지만, 이번만큼은 작가로서의 켄드릭이 음악 감독으로서의 켄드릭을 무작정 앞서려다보니 불균형이 생기지 않았나 싶어요

트렌드를 추구하면서도 쌍방의 서사를 성립시키는 게 당연히 쉬운 일은 아니고, DAMN. 정도면 엄청난 성공이긴 하지만 그럼에도 아쉬움은 지울 수 없네요

댓글 달기