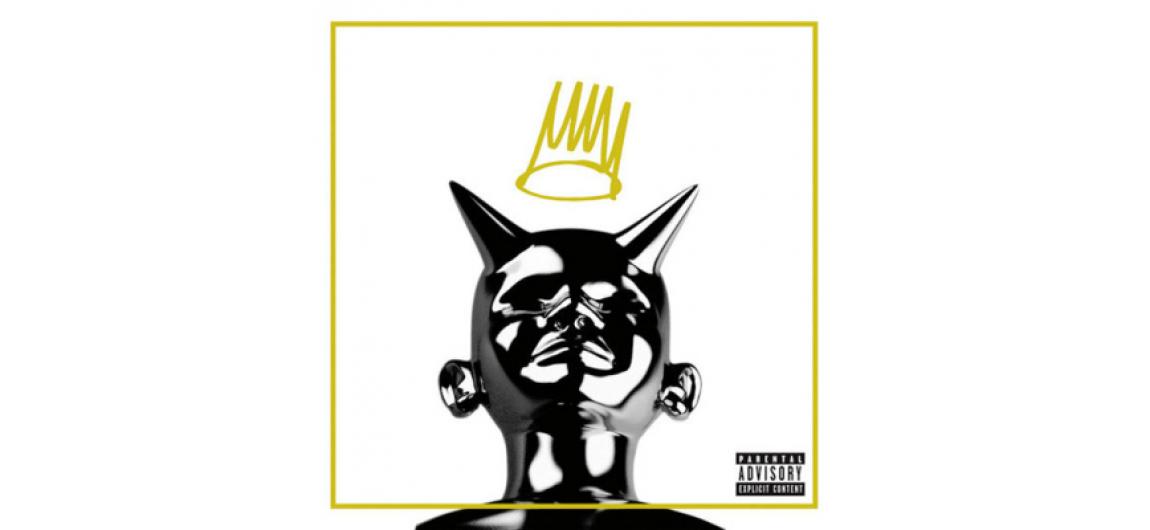

내가 졌습니다, Kanye

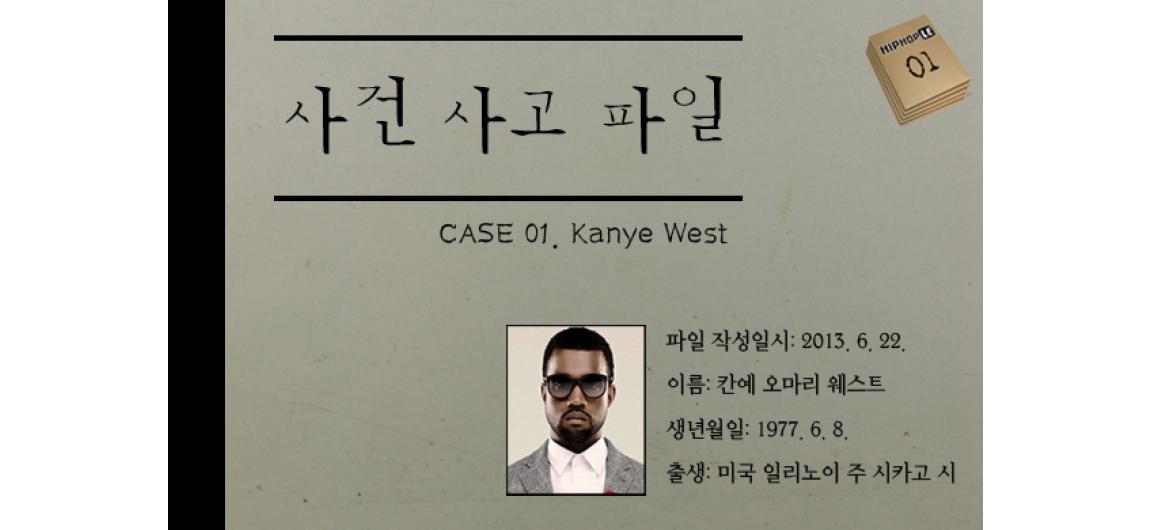

※ 대세, 핫 트렌드는 언제나 고민을 하게 합니다. 사람들이 좋다니까 한번 겪어보거나 접하게는 되는데, 마음 한구석에서 ‘나는 정말 이런 것을 좋아하나?’라는 질문이 사라지지 않는 경우가 있기 때문입니다. 제게 있어서는 칸예 웨스트(Kanye West)가 그랬습니다. 무언가가 있는 존재임은 확실한데, 왠지 마음에 확 와 닿지 않았습니다. 하지만 제가 이렇게 느끼는 것과는 상관없이, 그는 앨범을 낼 때마다 항상 음악계 이슈의 중심이었습니다. 팬도 많고 적도 많은 칸예, 그러나 여름만 되면 세계 이곳저곳을 뒤흔드는 태풍처럼, 그는 확실히 파괴력 있는 ‘슈퍼 뮤지션’입니다. 그와 가깝기도 했다가 멀어지기도 했던, 그런 시간의 이야기를 해보려 합니다.

Jay-Z - Izzo (H.O.V.A.)

칸예와의 처음을 더듬어 본다. 대다수의 힙합 팬들이 그렇듯, 나 역시 제이지(Jay-Z)의 [The Blueprint] 혁명(?)이 세계를 휩쓸었을 때가 첫 만남이라고 회상한다. 앨범 수록곡 "Izzo (H.O.V.A.)", 그리고 나스(Nas)와 맙 딥(Mobb Deep)의 프로디지(Prodigy)를 한 번에 날려버리는 디스곡 "Takeover"를 귀에 진물이 나게 들었던 기억이 있다. 당시는 몰랐지만 제이지의 더 앞선 앨범인 [The Dynasty: Roc La Familia]에서 즐겨 듣던 곡인 "This Can't Be Life"가 칸예가 만진 물건이었다는 것을 회상해보면, 칸예와의 만남은 좀 더 앞당겨지겠다. 하지만 실상 ‘H to the izz-O, V to the izz-A, Not guilty ya'll got-ta feel me~♬’를 시도 때도 없이 흥얼거리며 돌아다녔던 그때가 ‘칸예’라는 이름과 제대로 가까워진 처음이 맞는 것 같다. 칸예가 고스트 프로듀싱을 포함해 힙합씬에 뿌려놓은 흔적은 파면 팔수록 계속 나오기 때문에, 실체가 뚜렷한 기억을 그냥 처음이라 하는 것이 좋을 듯싶다.

왜 이리 기억을 명확하게 하려 하고 처음에 집착하느냐면, 당시 아직 존재감은 아직 미약했지만, 힙합 역사상 다시는 못 나올 앨범인 ‘그 앨범’의 후광 아래 드러나던 ‘칸예 웨스트’라는 이름이 왠지 모르게 참 좋았기 때문이다. 목소리의 피치를 높여서 주요 루프를 만들었던 곡이 이전에도 없었던 건 아니지만, 칸예만의 ‘고전 소울 샘플의 피치를 올리고 그 소리에 자신의 드럼 킷과 악기를 첨부하는’ 프로듀싱 방식은 ‘칸예 스타일’이라고 명명할 수 있을 정도로 색깔이 있었다. 또한, 그런 작업물들이 나에게는 상당히 매력적으로 다가왔다. 참 잘된 소개팅이었고, 다음 만남을 향한 기대가 커지던 시기였다. 그렇게 그와의 첫 만남은 (적어도 그의 프로듀싱, 곡을 만드는 능력과는) 시작이 좋은 연애와 비슷한 느낌이었다.

Kanye West - Through The Wire

이후, 그는 2002년의 큰 교통사고를 당하고 나서 받은 영감으로 "Through The Wire"라는 곡을 만든다. 나는 미국 대중 음악계의 큰 인물이었던 데이빗 포스터(David Foster)를 꾸준히 좋아해 왔고, 샤카 칸(Chaka Khan)의 보컬 또한 상당히 좋아했다. 그래서 데이빗 포스터와 샤카 칸의 공동 작업이라 매우 아끼고 있던 곡인 "Through The Fire"를 그야말로 맛깔나게 다듬은 "Through The Wire"가 상당히 맘에 들었다. 그런데 한편으로 칸예의 랩이 좀 단조롭고 매력이 없게 다가왔다. 솔직히 고백하자면, 칸예의 랩이 담긴 버전보다 이 곡의 인스트루멘탈 버전을 더 많이 들은 것 같다. 샘플을 따온 "Through The Fire"보다 더 자주 들었던 듯싶다. "Through The Fire"의 핵심 부분이 속도감 있게 반복되다 보니, 필요한 소리를 필요한 때 듣는 기분이었다. 확실히 칸예의 소리를 다듬고 재배치하는 능력은 사람을 끌어당겼다. 다만, 그의 랩을 향한 물음표가 생기기 시작했다.

"Through The Wire"가 나온 뒤, 얼마 지나지 않아 그의 데뷔 앨범이 공개된다. [The College Dropout]에 관한 인상은 주로 칸예가 많이 관여했다는 뮤직비디오 위주로 남았다. 그 당시 같이 음악을 듣던 동료들과 "Jesus Walks"의 뮤직비디오를 함께 봤던 기억이 있다. 열렬하게 설교를 하듯 랩을 던지는 칸예의 모습이 인상적이었고, 긴장감과 칸예의 신념이 얽혀서 칼칼한 느낌을 던지는 비트도 역시 좋았다. 왜 그런지는 모르겠는데, 이 데뷔 앨범은 인상이 흐릿한 채로 그의 소울 샘플의 피치를 올린 특유의 프로듀싱에 대한 느낌만 남아 있었다. 그러나 이 시점까지도 칸예가 만진 곡에 대한 호감은 유지되었던 걸로 기억한다.

이어진 그의 두 번째 앨범 [Late Registration]. 나와 칸예 사이의 균열은 이 시기쯤부터 일어났던 듯싶다. “Gold Digger”의 뮤직비디오를 봤고, 왠지 모를 거리감을 느꼈다. 조금 편협할 수도 있지만, 당시에 점점 내가 좋아하기 시작했던 시기의 힙합 음악, 그 중심에서 흐르던 드럼 소리가 변해가고 그 드럼 소리와 어우러지던 샘플들이 전자음으로 옷을 갈아입으면서 뭔가 ‘내가 알던, 나를 홀렸던 그녀(음악)가 아니야.’라고 생각하는 상황이 왔었다. 덧붙여 곡 전반에 흐르는 가사도 개인 취향에는 상당히 어긋난 내용이었다. 그 중에 특히 문제는 드럼이었는데, 그의 데뷔 앨범에는 그래도 취향에 가까운 드럼 소리가 넘쳤는데, 대표 싱글 “Gold Digger”를 선두로 해서 [Late Registration]에서 그가 쓰는 드럼에는 거리감이 느껴졌다. 그런 시기였다. 내 개인적으로 ‘이것만, 이런 스타일(드럼이 묵직한, 어쿠스틱한 느낌이 지배적인 힙합 사운드)만 좋아.’라고 말했던 시간이었다. 칸예가 점점 더 트렌드를 주도하며 힙합씬의 정점을 향해갈수록, 트렌드와 멀어지던 나와의 거리감은 두 배로 늘어났고, 그냥 무심하게 스쳐 가는 인연이 되고 있었다.

그리고 갑자기 사건들이 터지기 시작했었다. 특정 시상식에서 자신이 수상자가 아님에 불만을 품은 칸예는 볼멘소리를 고상하지 못한 방식으로 터트렸었다. 이때부터 좋게 말해 그의 예술혼, 그에 기인한 자신감, 좀 정직하게 말하면 ‘똘끼’가 튀어나오기 시작했던 듯싶다. 허리케인 카트리나 재해 구호 방송에서 "George Bush doesn't care about black people.(조지 부시는 흑인 공동체에 관심이 없다)"라고 했던 장면을 매우 인상적으로 봤다. 뭐, 내가 ‘부시’라는 이름을 가진 정치인을 안 좋아하기도 하고, 칸예의 입장에서는 할 만한 얘기가 아니었나 싶었다. 당시에는 나도 다른 사람들의 판단처럼 ‘캐릭터 참 독특하네.’라는 생각이 들었다. 앞서 언급한 ‘왜 상 안 줘?’ 의 뉴스를 먼저 읽었기에 자기현시욕이 많은 것 아닌가 하는 생각도 슬슬 들었다.

Kanye West, Rakim, KRS-One, Nas & DJ Premier - Classic

칸예와 마음의 벽이랄까? ‘상당히 잘나가고 있어서, 굳이 노력하지 않아도 스쳐 가며 듣게 되는 그의 음악’과 거리감을 굳히게 된 계기는 내가 짙은 호감을 가지고 있는 부분에서 발생했다. 나이키 에어포스 원(Nike Air Force 1)의 25주년 기념으로 이루어진 기적의 콜라보레이션 “Classic (Better Than I've Ever Been)”이 나왔던 그때였다. 칸예의 랩이 다른 참여 랩퍼에 비해 너무 거슬렸다. 나스와 라킴(Rakim)은 뭐 당연했고, 케이알에스-원(KRS-One)도 그가 힙합씬에서 버텨온 시간만큼 단단한 랩을 전달하고 있었다. 하지만 칸예 웨스트의 랩은, DJ 프리미어(DJ Premier)의 비트에 이 무슨 민폐냐는 극단적인 생각까지 들게 했다. 랩에 관해서는 레벨이 꽉 차있는 다른 참여자와 비교하는 것은 좀 불공평하겠지만, 당시에는 이 곡을 같이 듣던 음악 동료들과 칸예의 가사를 조롱하는 톤으로 따라 했었다. 솔직히 지금도 그 부분을 스킵하면서 듣고 있다.

특정 트랙으로 인해 생긴 칸예를 향한 거부감은 드디어 ‘그 사건’으로 완전히 터져버린다. 바로 아예 하나의 명사가 된 ‘Imma Let You Finish’ 사건이었다. 비욘세(Beyonce)를 아끼는 마음이야 이해하지만, 테일러 스위프트(Taylor Swift)가 참으로 딱했던 그 사건. 이즈음에는 ‘도대체 이 인간 뭐하는 거지?’라는 생각까지 들었다. 한창 관심을 가지고 보던 애니메이션 <사우스파크(Southpark)>의 한 에피소드(13시즌의 5번째 에피소드 "Fishsticks")를 통해 칸예가 능욕당하는 것을 재미있게 보기까지 했다. 음악 외적인 사건들을 통해 그의 음악과도 멀어지게 된 셈이었으니 무언가 공평하지는 않았지만, 칸예가 그의 커리어를 이어가는 동안 나도 내가 좋아하는 스타일, 90년대 골든 에라의 사운드, 붐뱁 스타일, 언더그라운드 힙합을 따라가느라 분주했었다. 꼭 칸예일 필요가 없는 시간이 흘렀었다.

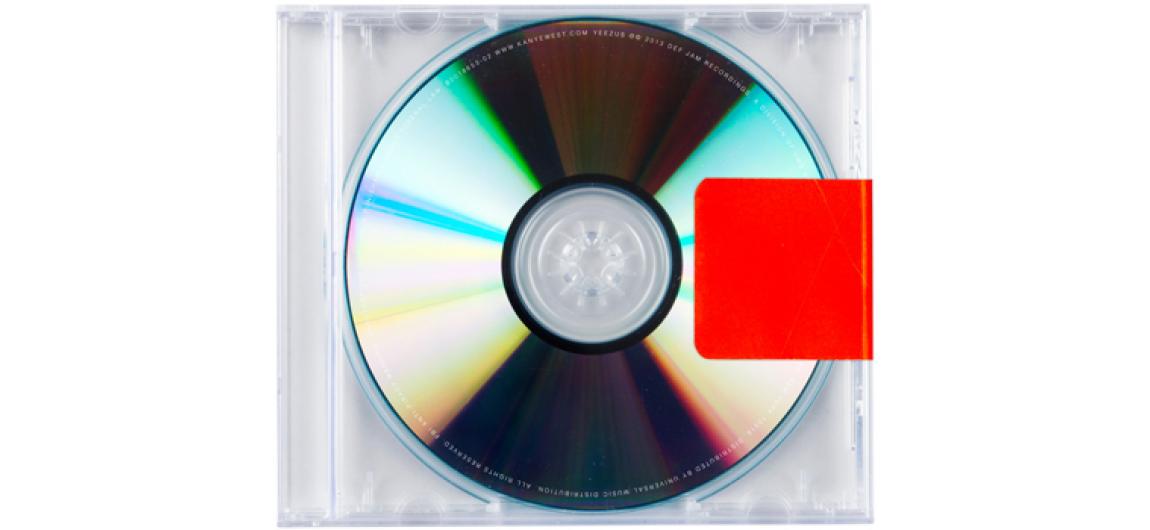

그리고 칸예의 팬 입장에서는 놓쳤단 것이 아쉬워 보일 [808s & Heartbreak], [My Beautiful Dark Twisted Fantasy]를 관심도 가지지 않고 흘려보냈다. [Watch the Throne], [Cruel Summer] 앨범은 완전히 칸예만의 것이 아니기도 했고, 내가 힙합엘이 활동을 시작했기에 상식을 쌓는 기분으로 들었다. 취향은 아니더라도 "Ni**as in Paris"를 위시한 2011년-12년 사이의 칸예가 관여한 작업물은 굉장하다는 생각이 들었다. 힛보이(Hit-Boy)를 포함해 그가 세운 굿 뮤직(G.O.O.D. Music) 왕국의 내실 있는 강력함, 그것을 드러내는 소속 아티스트의 면면은 납득을 할 수밖에 없었다. 항상 ‘이해를 할 수 없다면, 인정하자.’라는 가치관을 내가 살아가는 순간순간 잊지 않으려고 했다. 이제는 왜 칸예, 칸예하는지 이해도 가능할지 모르겠다. 물론 납득이 되는 음악이니 인정을 하는 건 당연하고 말이다.

Jay-Z & Kanye West - Ni**as In Paris

잘읽겠습니다 :)

잘봤습니다 ㅋㅋ

특집의 마지막인 만큼 의미있었습니다.

혼자 이기고 지고 북치고 장구치는 글

어지간하면 이렇게 댓글로 등장하지 말자, 특히 Editorial에는 주의이기는 합니다만 약간 유감스러운 오해가 있네요.

1. 위 이야기는 칸예 이저스 윅의 끝 즈음에 '과거를 돌아보는 시각'의 이야기로, 분량 문제로 '이미 앞서 앨범 리뷰, 칸예의 연애사를 비롯한 모든 이야기가 나왔기에' 생략되고 축약된 부분이 있습니다.

2. 제 생각이 크게 바뀐 바가 없고, 취향이 아니고 와 닿지 않는 음악과 뮤지션을 접할 때의 기준이 드러난 이야기가 있습니다. 뭔가 좀 벗어나고 싶은, 잊고 싶은 예시입니다만, 위 이야기가 '그 이야기의 틀'을 가지고 진행된 터라 불가피하게 링크 남겨봅니다. 참고해주시면 감사.

http://hiphople.com/index.php?mid=editorial&search_keyword=%EB%82%98%EB%8A%94&search_target=title&document_srl=235485

3. 위와 같은 이야기를 쓰는 중에는, 해당 아티스트를 그리 좋아하는 편이 아니라, 특히 더 지난 앨범 전체를 다시 듣고 '왜 발매 당시에는 안 좋아했나'를 회상해 보는 과정, 관련 정보와 자료의 수집에 더 조심스럽게 들어가고 있습니다. 칸예의 경우, 칸예와 상당히 거리감이 있던 시기가 있어서 놓친 앨범이 있다고 언급했습니다만, 발매 당시를 놓쳤다는 것이지, 앨범을 듣고 '취향에 맞지 않지만, 인정할 부분이 있다'는 판단을 할만한 시간이 없지는 않았습니다. '어떤 직무유기'로 보여질 부분이 있다면, 유감입니다.

4. 전체적으로, '칸예를 즐기지 못하는 사람이 칸예의 음악과 어떻게 화해를 하고 공존을 하게 되었는가? 취향에 안 맞는다고 금방 나쁜 음악, 버릴 음악으로 딱지를 붙이고 외면해 버리지 않아보기.'의 이야기를 하고 싶었습니다. 그 과정에서, '칸예 음악의 문외한, 찬양과 음미를 하지 않는 외부의 존재'로 비쳐진다면, 안타까운 부분이지만 이야기의 성격상 감수해야 할 부분이라는 생각이 들었습니다.

단순한 '좋다, 싫다의 표시'보다, '앨범을 듣고, 뮤비를 보고 뮤지션 자신과 앨범, 배경지식을 접하고 곱씹어도 좋은 면도 있고, 싫은 면도 있지만 '그 분명한 존재감과 대단한 음악의 결'을 결국 존중할 수밖에 없다. 나로서는 예전보다 더욱 많이 좋아질 여지를 열어둘 수밖에 없다. 그런 식으로 칸예에게 돌려서 경의를 표한 것이니

뭔가 어긋난 느낌이 드시는 분 또한 느긋하고 너그럽게 봐주시면 감사하겠습니다. 특히 칸예의 깊은 팬이시라면, '칸예의 많은 점'을 그때그때 접해도 끌리지 않다가, Yeezus를 계기로 그동안 알고 있던 칸예의 장점이 폭발적으로 와 닿아서 제 나름의 '극찬'을 한 것이니 이 부분 이해 바랍니다. 개인의 과거 기억에 솔직함을 더하고 싶었으니, 자의적이고 개인적으로 보일 수도 있지요. 그것을 담고 싶은 이야기기도 하고요.

좋은 의견 감사합니다. 앞으로도 좋은 소통이 있었으면.

댓글 달기